>>> Accčs aux archives

>>> Fil RSS

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=538

Février 2022, décès du virologue Luc Montagnier, le co-découvreur du virus du sida. Il avait dû être dégoûté qu’avec le SARS-Cov-2 et ses variants, plus personne ne parlait beaucoup du VIH qui avait pourtant fait tant de ravages dans les années 1990. Pour les personnes de ma génération, le sida faisait que la découverte de la sexualité était liée à un risque de mort si on n’osait pas s’acheter des préservatifs.

Mars 2022, décès du journaliste et présentateur télé Jean-Pierre Pernaut. Les rares fois où j’avais eu l’occasion de le voir dans le Journal de 13 heures de TF1, j’avais été choqué par sa capacité à remplacer des informations que je jugeais importantes et graves par des reportages futiles sur des vieux métiers ou des coutumes oubliées dans des lieux perdus.

Avril 2022, décès du chanteur belge Arno. Je l’avais découvert à l’occasion de sa contribution à l’album hommage à Jacques Brel (Aux Suivants). Touchant monsieur.

Le même jour, le 26 mai 2022, décèdent Ray Liotta, Andrew Fletcher, musicien et cofondateur du groupe Depeche Mode, et Alan White, le batteur de Yes. De Ray Liotta, je garde le souvenir de l’une des scènes les plus géniales et écœurantes que j’ai eue l’occasion de voir au cinéma, dans Hannibal, avec ce rôle d’agent du FBI ambigu participant à un repas en tant qu’invité... et partie du menu. J’ai été plus influencé par la musique de Depeche Mode que de Yes, même si Trevor Horn avait fait partie de ce groupe avant de produire les musiques des groupes emblématiques de mon adolescence que furent Frankie Goes to Hollywood, Propaganda, Pet Shop Boys ou Simple Minds...

Juin 2022, décès d’Yves Coppens, le paléontologue français. Son nom reste attaché au fossile d’Australopithèque surnommé Lucy, appelée ainsi car l’équipe écoutait Lucy in the Sky with Diamonds, la chanson des Beatles, au moment de la découverte. Questions sur les origines du nom de cette chanson aux thèmes psychédéliques (allusion à la drogue LSD ou inspiré par un dessin d’enfant ?), questions sur les origines de l’humanité...

Juillet 2022, décès de Charlotte Valandrey. Pour moi, l’actrice reste à jamais la jeune révoltée de Rouge Baiser, sorti en 1985. Le film parlait des amours malheureuses d’une adolescente dans un monde qui perdait foi en l’utopie communiste alors qu’au même moment, dans la vraie vie, s’écroulait l’URSS et que Charlotte apprenait sa séropositivité au VIH...

Août 2022, décès du dessinateur Sempé. Lorsque j’étais doctorant, j’étais tombé sur ces dessins que l’on retrouve par exemple des textes et illustration du petit Nicolas faisant une thèse. Janvier 2022, décès d’Igor Bogdanoff (il y a tout juste un an), moins d’une semaine après la mort de son frère Grichka. Petit hommage à ceux qui m’avaient collé avec fascination devant l’écran de télévision avec l’émission Temps X, dans les années 1980, et qui avaient popularisé la science-fiction dans les foyers de France. Dommage qu’ils aient fini par prendre la science pour de la fiction et la fiction pour de la science et que, trop confiants dans leur bonne santé, ils aient refusé de se faire vacciner contre la Covid-19 qui allait les emporter.

Février 2022, décès du virologue Luc Montagnier, le co-découvreur du virus du sida. Il avait dû être dégoûté qu’avec le SARS-Cov-2 et ses variants, plus personne ne parlait beaucoup du VIH qui avait pourtant fait tant de ravages dans les années 1990. Pour les personnes de ma génération, le sida faisait que la découverte de la sexualité était liée à un risque de mort si on n’osait pas s’acheter des préservatifs.

Mars 2022, décès du journaliste et présentateur télé Jean-Pierre Pernaut. Les rares fois où j’avais eu l’occasion de le voir dans le Journal de 13 heures de TF1, j’avais été choqué par sa capacité à remplacer des informations que je jugeais importantes et graves par des reportages futiles sur des vieux métiers ou des coutumes oubliées dans des lieux perdus.

Avril 2022, décès du chanteur belge Arno. Je l’avais découvert à l’occasion de sa contribution à l’album hommage à Jacques Brel (Aux Suivants). Touchant monsieur.

Le même jour, le 26 mai 2022, décèdent Ray Liotta, Andrew Fletcher, musicien et cofondateur du groupe Depeche Mode, et Alan White, le batteur de Yes. De Ray Liotta, je garde le souvenir de l’une des scènes les plus géniales et écœurantes que j’ai eue l’occasion de voir au cinéma, dans Hannibal, avec ce rôle d’agent du FBI ambigu participant à un repas en tant qu’invité... et partie du menu. J’ai été plus influencé par la musique de Depeche Mode que de Yes, même si Trevor Horn avait fait partie de ce groupe avant de produire les musiques des groupes emblématiques de mon adolescence que furent Frankie Goes to Hollywood, Propaganda, Pet Shop Boys ou Simple Minds...

Juin 2022, décès d’Yves Coppens, le paléontologue français. Son nom reste attaché au fossile d’Australopithèque surnommé Lucy, appelée ainsi car l’équipe écoutait Lucy in the Sky with Diamonds, la chanson des Beatles, au moment de la découverte. Questions sur les origines du nom de cette chanson aux thèmes psychédéliques (allusion à la drogue LSD ou inspiré par un dessin d’enfant ?), questions sur les origines de l’humanité...

Juillet 2022, décès de Charlotte Valandrey. Pour moi, l’actrice reste à jamais la jeune révoltée de Rouge Baiser, sorti en 1985. Le film parlait des amours malheureuses d’une adolescente dans un monde qui perdait foi en l’utopie communiste alors qu’au même moment, dans la vraie vie, s’écroulait l’URSS et que Charlotte apprenait sa séropositivité au VIH...

Août 2022, décès du dessinateur Sempé. Lorsque j’étais doctorant, j’étais tombé sur des textes et illustrations du petit Nicolas passant sa thèse. Indémodable !

Septembre 2022, décès de Jean-Luc Godard. Au début des années 2000, j’avais trouvé un tas de DVD de Godard à petit prix et j’avais commencé à visionner la plupart de ces œuvres. J’avais arrêté sans trop savoir si (1) de nombreux films avaient mal vieillis, (2) il n’y avait pas une certaine escroquerie intellectuelle dans certains de ces films artificiellement complexes ou (3) si je n’étais tout simplement pas passé à côté d’un vrai grand truc vraiment puissant...

Octobre 2022, décès de Pierre Soulages. Pour un peintre, avoir son nom associé à une couleur, c’est un peu le top de la classe. Il y a le bleu Klein, le noir Soulages, le jaune Poussin, le Vert meer...

Novembre 2022, décès de Christian Bobin. Je me rappelle de petits livres précieux de cet auteur que me faisait lire mon amie d’alors. Flagrances de mots, d’images et de toutes sortes de sensations.

Décembre 2022, j’ai cessé d’être un quarantenaire. En 2009, le publicitaire Jacques Séguéla avait dit : « Si à 50 ans on n’a pas de Rolex, on a raté sa vie ». Il me semble plutôt que si, à 50 ans, on croit encore que des signes extérieurs de richesse peuvent être des indicateurs d’une vie heureuse ou non, c’est à ce moment-là que l’on a raté sa vie...

t !

Septembre 2022, décès de Jean-Luc Godard. Au début des années 2000, j’avais trouvé un tas de DVD de Godard à petit prix et j’avais commencé à visionner la plupart de ces œuvres. J’avais arrêté sans trop savoir si (1) de nombreux films avaient mal vieillis, (2) il n’y avait pas une certaine escroquerie intellectuelle dans certains de ces films artificiellement complexes ou (3) si je n’étais tout simplement pas passé à côté d’un vrai grand truc vraiment puissant...

Octobre 2022, décès de Pierre Soulages. Pour un peintre, avoir son nom associé à une couleur, c’est un peu le top de la classe. Il y a le bleu Klein, le noir Soulages, le jaune Poussin, le Vert meer...

Novembre 2022, décès de Christian Bobin. Je me rappelle de petits livres précieux de cet auteur que me faisait lire mon amie d’alors. Flagrances de mots, d’images et de toutes sortes de sensations.

Décembre 2022, j’ai cessé d’être un quarantenaire. En 2009, le publicitaire Jacques Séguéla avait dit : « Si à 50 ans on n’a pas de Rolex, on a raté sa vie ». Il me semble plutôt que si, à 50 ans, on croit encore que des signes extérieurs de richesse peuvent être des indicateurs d’une vie heureuse ou non, c’est à ce moment-là que l’on a raté sa vie...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=537

Certains événements ont, pour moi, une musique bien particulière. Ainsi en est-il dont des moments les plus perturbants qu’il m’ait été donnés de vivre.

J’ai été particulièrement frappé de découvrir que la musique du générique de la série Netflix Black Earth Rising était You Want It Darker de Leonard Cohen. À mon sens, rien n’aurait pu être plus pertinent que d’associer cette série et une musique de l’artiste canadien qui nous a quitté en 2016.

Dans la fiction, une jeune juriste londonienne, rescapée du génocide rwandais de 1994 et adoptée par une célèbre femme procureure spécialisée dans les affaires criminelles internationales, reprend l’enquête de sa mère qui la mène à des révélations sur ses propres origines.

Dans la vraie vie, cela se passe en Belgique, et cela remonte au printemps 1992. Je n’avais pas encore vingt ans quand je m’étais retrouvé, à l’occasion d’un stage de fin d’études, dans cette ville de la banlieue industrielle de Liège au bord de la Meuse où avaient grandi les frères Dardenne. À mon arrivée ce dimanche après-midi maussade dans ce grand et triste bâtiment où j’allais passer trois mois, j’avais été dirigé vers le responsable de l’internat. Ce dernier m’avait posé une curieuse question : à quel étage souhaitais-je m’installer ? Celui des étudiants français ? Celui des étudiants étrangers ? Celui des étudiants belges en informatique ? Je n’avais pas choisi l’étage de mes compatriotes mais celui de ceux qui étudiaient la même matière que moi. Pourtant, c’est parmi les étudiants étrangers, ceux qui passaient comme moi leurs week-ends à Seraing, que je me suis fait mes meilleurs amis durant cette période. Nous étions quatre garçons inséparables : K. le Belgo-tunisien, A. le Djiboutien, I. le Rwandais et moi. Deux Noirs, deux Blancs. Deux Musulmans, deux Chrétiens. Toutes les combinaisons de couleurs de peau et de religions étaient représentées. K. et A. étudiaient le commerce, I. tout comme moi l’informatique, et c’est avec lui que les liens d’amitié s’étaient les plus serrés pour durer jusqu’à aujourd’hui.

I. était le plus âgé de nous quatre, il avait une formation juridique qui l’avait poussé à passer des concours et quitter sa région natale de Cyangugu pour devenir officier de gendarmerie dans la capitale. Poussé par sa hiérarchie, le lieutenant avait accepté de passer trois ans en Belgique pour acquérir les compétences en informatique dont son petit pays manquait cruellement, laissant là -bas sa jeune épouse et son fils nouveau-né le temps d’obtenir son graduat. Pendant quelque temps, nous avions échangé des tas de lettres et de cartes postales, I. et moi, et c’est par procuration que je découvrais ce petit pays d’Afrique inconnu, ses paysages, sa sagesse proverbiale, complétant mes connaissances par un essai d’ethnologie rédigé par des Pères Blancs trouvé dans la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

Printemps 1994. Les informations à la radio avaient annoncé l’attentat ayant coûté la vie des présidents du Rwanda et du Burundi. Quelques jours plus tard nous parvenaient les premiers échos de l’horreur. C’était un samedi ou un dimanche, au moment du déjeuner, qu’I. avait appelé au numéro de téléphone familial. Il était encore en vie, sa famille aussi, son accès à une arme de service le protégeant de la folie meurtrière des machettes. Je le sentais perdu, et j’étais tout aussi perdu que lui. Sentiment absolu d’impuissance.

Été 1994. Lorsque j’avais pris pour la première fois l’avion, ce fut pour aller à Tunis, chez K., ses parents et sa grande sœeur. Visites de lieux touristiques, de musées, moments passés à la plage, invitation saugrenue à la résidence de l’ambassadeur lors du 21 juillet, la fête nationale belge, où l’on m’avait fait passer pour un « Belge de Strasbourg » qui ne connaissait pas la Brabançonne. Après-midis trop chauds à regarder le Tour de France, ou la série Angélique en soirée, avec des coupures opérées par la censure aux moments les plus croustillants. La censure, par contre, laissait voir l’horreur des informations. Cadavres innombrables sur les bords des chemins ou dans les rivières. K. et moi, sidérés devant le poste, craignions de reconnaître dans les images des charniers le visage de notre ami. La mélancolique mère de K., une Flamande qui ne s’était jamais trop bien fait à la vie en Afrique du Nord, peignait en écoutant de la musique. Elle me fit découvrir Leonard Cohen dont je ne connaissais que Everybody Knows pour avoir vu le film Pump Up The Volume d’Allan Moyle avec Christian Slater. Je rentrais en France avec des cassettes audio tunisiennes de mauvaise qualité sur lesquelles j’avais enregistré quelques albums de Cohen, dont I’m Your Man et The Future.

Les nouvelles d’I. me parvinrent de manière sporadique quelque temps plus tard, par courrier postal ou électronique. I. avait échappé aux massacres. Il avait fui avec femme et enfant au Zaïre et s’était retrouvé dans un camp de réfugiés. Exploité pour ses compétences informatiques par une ONG, il devait assurer la survie des siens, venant d’être père pour la seconde fois, son autre fils étant né au camp. La situation dans l’est du Zaïre, de précaire devenait intenable avec les signes avant-coureurs de la Première guerre du Congo qui allait éclater en 1996. I. et sa famille d’apatrides avaient entamé un périple dans l’est de l’Afrique, séjournant au Malawi, en Tanzanie, à Arusha, où I. avait participé au Tribunal pénal international, et en Afrique du sud d’où sa femme et ses enfants avaient pu s’exiler en Angleterre, alors qu’I. restait bloqué au Cap.

C’était en 1999. Je terminais mon DEA à Paris. J’avais envoyé à I. une importante somme d’argent afin de faciliter ses démarches pour rejoindre la Grande-Bretagne. Et cela lui avait effectivement permis de retrouver sa femme et ses deux fils à Londres où ils s’étaient installés.

Fin août 2002, convention nationale de science-fiction française à Tilff-Esneux, en banlieue liégeoise. J’avais abandonné pour une journée la convention et mes amis de la Gang lyonnaise pour retrouver I. que je n’avais plus vu depuis dix ans, de passage en Belgique, et qui tenait à me rembourser de l’argent prêté alors qu’il était en Afrique du Sud. Indescriptibles retrouvailles.

Cet après-midi, à l’occasion d’un séjour professionnel à Montréal, je me suis rendu au cimetière Shaar Hashomayim du mont Royal.

En me recueillant sur la tombe de Leonard Cohen, mes pensées se figèrent d’abord sur les grandes atrocités du siècle

passé, deux génocides, celui des Juifs dans les années 1940,

mais aussi celui qui avait fait s’entre-tuer mes frères africains dans les années 1990.

Pourtant, guidées par la voix grave d’un Hallelujah s’exprimant dans ma tête par mes seuls souvenirs

auditifs, elles s’élevèrent vers les Cieux,

me faisant prendre conscience avec acuité de la beauté de la vie, qui est si belle parce qu’elle est si fragile, de l’importance de la

spiritualité et de la force de l’amour.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=535

Tout avait commencé par des collègues croisés dans les bureaux. La période des vacances estivales ressemble vraiment à une sorte de grand sommeil dans les habitudes professionnelles, avec au réveil quelques personnes qui ne font plus partie de l’équipe (néanmoins celles-ci connaissent un sort plus enviable que celui du commandant de bord du film de Ridley Scott). Grosse responsabilité sur nos épaules : même si nous ne transportons pas des milliers de passagers en hibernation, nous avons à notre charge des centaines d’étudiants que nous poussons à acquérir un savoir scientifique et technique au cours de cette année universitaire afin qu’ils puissent valider un diplôme, à défaut de s’établir sur une nouvelle planète à terraformer et à coloniser.

Sur le campus, des herbes folles ont envahi les abords des bâtiments, les jardiniers ne se sont pas encore occupés de l’entretien. Cela fait penser au champ de blé laissé à l’abandon sur la planète découverte par le Covenant.

Et soudain, en passant à côté de ces hautes herbes, je me suis fait infecter, à la manière des nano-machines à l’allure de spores du dernier opus en date de la saga Alien.

Essayez d’imaginer un instant qu’un corps étranger entre dans votre oreille et cherche à creuser un chemin jusqu’à votre cerveau... Vous aurez ainsi une petite idée de mon état de panique en rebroussant chemin, affolé, interpelant des collègues afin de trouver de l’aide. Bien entendu, rien n’était visible dans mon oreille, mais le bourdonnement dû à des battements d’ailes contre mon tympan avait de quoi expliquer ma crise. Incompréhension, appel sans succès auprès des pompiers et médecins urgentistes, attente insoutenable... J’ai décidé de régler le problème tout seul, un peu à la manière décrite dans « la Bête à Maît’ Belhomme » (comme quoi, les lectures de l’enseignement secondaire peuvent avoir une utilité inattendue), c’est-à -dire en vidant une bouteille d’eau dans mon oreille. Néanmoins, j’ai eu moins de chance que pour le paysan normand dépeint par Maupassant : la bête semblait toujours vivante et pas décidée à quitter mon oreille. En vitesse, je me suis rendu sur un autre bout du campus afin d’informer les collègues — qui m’attendaient pour un jury — de mon infortune et de mon retard, et j’ai réussi à trouver une infirmière à qui expliquer mon problème. Je me suis donc retrouvé allongé sur un lit d’auscultation, la tête sur le côté, l’oreille remplie de sérum physiologique. Cela a eu pour effet de faire cesser les battements d’ailes, mais pas moyen de sortir l’insecte noyé de mon conduit auditif.

La chemise trempée, j’ai retrouvé mes collègues et j’ai chamboulé l’ordre de passage des soutenances afin de quitter rapidement le campus pour rentrer chez moi et trouver un médecin.

Ce n’est que le lendemain matin que j’ai pu voir mon médecin traitant qui m’a confirmé voir un cadavre d’insecte volant collé à mon tympan. Son extraction avec une pince s’étant avérée à la fois inefficace et très douloureuse, mon médecin a réussi à m’obtenir un rendez-vous avec un spécialiste pour la fin d’après-midi. Les heures se sont écoulées lentement durant toute la journée avec cette gêne jusqu’au moment où j’ai pu voir l’ORL. Un petit coup d’aspirateur dans l’oreille, et hop, en un rien de temps, mon problème était réglé. J’étais soulagé de voir qu’il ne s’agissait que d’une banale mouche, et non d’un des multiples avatars du célèbre xénomorphe.

C’est ici que s’arrêtent les points de comparaison entre ma vie et le film Alien : Covenant.

Ou presque.

Oui, tout comme Peter Weyland, j’effectue des travaux de recherche qui ont des applications dans le domaine de l’intelligence artificielle...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=533

L’univers dystopique est plutôt bien rendu. Il faut dire que, dans la réalité, la montée sournoise du populisme dans le monde politique n’est malheureusement plus aussi invraisemblable qu’elle pouvait l’être dans la fiction, en témoigne le passage des présidents Obama à Trump aux États-Unis (cf. la critique de PILOTE, la chronique série).

Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion de croiser Margaret Atwood. C’était à Nice, lors du colloque « La science-fiction dans l’histoire, l’histoire dans la science-fiction » co-organisé par l’ami Ugo Bellagamba, en 2005. Margaret Atwood était venue y parler de sa vie et des liens avec la science-fiction.

Lors de cette rencontre, j’étais venu y présenter un article que j’avais écrit avec le compère Jean-Jacques Girardot sur « le Steampunk : une machine littéraire à recycler le passé ». Nous avions conclu notre propos ainsi :

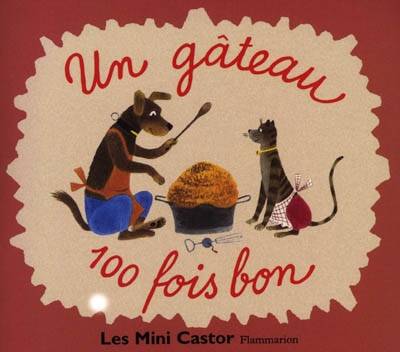

Voilà pourquoi, dans mon esprit tordu, quand je regarde un épisode de The Handmaid’s Tale, même au moment d’une scène particulièrement dramatique, je ne peux m’empêcher de repenser au rire de Margaret Atwood lorsque j’avais donné la recette de ce gâteau concocté par des animaux. En effet, les pâtissiers amateurs de l’histoire, imaginant qu’en mélangeant ce que chacun préférait (l’os du chien, le ver de terre de la poule, l’herbe tendre de la vache, la carotte du lapin...), ils auraient dû obtenir un gâteau merveilleux... Bien entendu, le résultat culinaire avait déçu leurs attentes car leur mixture s’était avérée immangeable.

La morale de cette histoire ? Je ne sais pas. Tout dépend si on l’applique aux domaines de l’humour, de la cuisine, ou à la politique...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=532

Macabre clin d’œil du destin.

La princesse Leia vient de rejoindre les étoiles peu après le départ de celui qui fut l’incarnation du séducteur à la super-classe de mon adolescence.

La période entre Noël et Nouvel An est toujours pleine de nostalgie et m’anime d’un mélange de sentiments excessifs et contradictoires, les retrouvailles familiales avec les différentes générations faisant écho aux différents âges de ma vie. Mais cette année, ça fait beaucoup.

Je me rappelle que pour mes dix ans, ma mère m’avait accompagné au train se rendant à la ville. Alors qu’elle allait faire des courses avant Noël, j’allais — pour la première fois ! — voir un film tout seul au cinéma. Sur le quai de la gare, j’avais rencontré une fille de mon club de judo qui, âgée d’un an de plus, était déjà au collège. Avec des copines, elle se rendait également au cinéma.

« Tu vas aussi voir E.T. ? » avais-je demandé avec candeur.

« Euh, non. On va voir La Boum ! »

À ce moment-là , j’avais compris que même si je me sentais grand d’avoir un âge à deux chiffres, j’étais encore un petit garçon par rapport aux centres d’intérêt de ces fraîches adolescentes...

Ma chambre comportait des photos de fusées, de satellites et des dessins d’artistes du projet de la navette spatiale européenne Hermès. Ce n’est que plus tard que j’ai punaisé un poster de George Michael dans ma chambre, essayant de copier l’allure et la coiffure du chanteur britannique, mes cheveux naturellement blonds n’ayant pas besoin d’être décolorés ; je ne savais pas encore que, chez cet artiste, la séduction auprès de la gent féminine était aussi factice que sa couleur de cheveux... Combien de slows ai-je dansés sur la musique de Careless Whisper et de son troublant solo de saxophone, tombant souvent amoureux de mes cavalières, ou sur les accords de guitare de Purple Rain de Prince ? Les années 1983 et 1984 virent aussi la sortie du Retour du Jedi dans les salles. Et de Let’s Dance de David Bowie dans les bacs. Et d’Hallelujah de Leonard Cohen sur son album Various Positions.

Durant cette année 2016, vilaine Faucheuse, tu n’as vraiment pas chômé. Puisses-tu te calmer un peu pour 2017...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=531

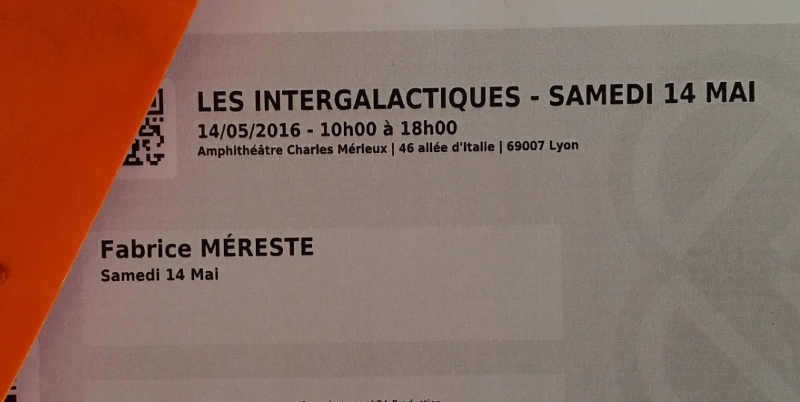

Le hall est occupé par les exposants. Je rencontre Olivier Paquet, j’aperçois Jean-Claude Dunyach (sans masque de troll) qui s’en va déjeuner, je viens saluer Markus Leicht, de la librairie Temps-Livres, toujours fidèle au poste, et je vois Jérôme Vincent reprendre sa place au stand des Indés de l’imaginaire armé d’un sandwich... La conférence d’ouverture débute à 13h30, dans 10 minutes, j’entre alors dans l’amphithéâtre et je m’installe dans un des fauteuils, pas trop loin de la scène. Je remarque Sylvie Lainé et Dominique Douay prendre leurs places à quelques rangs devant moi. Trois anglophones viennent s’assurer que c’est bien là qu’aura lieu la conférence et vont s’asseoir à quelques places, à ma gauche. Leurs têtes me disent quelque chose. Je rallume mon téléphone portable pour vérifier la liste des invités : ce sont Peter F. Hamilton, Alastair Reynolds et Paul J. McAuley...

Dans mon sac, j’ai rapporté quelques exemplaires de ma bibliothèque : des ouvrages de Christopher Priest (L’Archipel du rêve, La Machine à explorer l’espace et son Livre d’or en Pocket), mais aussi l’anthologie Destination 3001 dirigée par Robert Silverberg et Jacques Chambon (sortie en 2000 chez Flammarion) avec Priest, mais aussi Paul McAuley. Et ce dernier est là , juste à côté. Comment dit-on « dédicace » en anglais ?

Je regarde la couverture de Destination 3001 dont la typographie était reprise du texte d’ouverture de la saga Star Wars. Pincement au cœur : la liste alphabétique des auteurs commence par Ayerdhal et se termine par Roland C. Wagner, deux personnes dont j’ai lu et aimé les textes, deux très grands de la science-fiction d’expression française qui ont su rester accessibles et avec qui j’avais eu l’occasion d’échanger quelques mots et de déjeuner en compagnie de la Gang, lors d’une édition du festival de la science-fiction de Roanne pour le premier ou d’une convention nationale française de science-fiction dans le sud de la France pour l’autre. Deux auteurs qui m’ont tant apporté, le militantisme et l’engagement écologique dans Demain, une oasis, l’humour et l’imagination débridée dans la conception de l’IA (aya) Gloria dans la série des Futurs Mystères de Paris. Yal et Roland, vous nous manquez tant...

Christopher Priest et Stéphane, le traducteur, entrent sur la scène. Un Julien Pouget — que la Nuit des Séries (sans sommeil) n’a pas laissé au meilleur de sa forme — nous présente Priest et les tables rondes à venir.

Aux premiers mots de Priest débutant sa conférence par l’évocation de ses souvenirs d’enfant en période de guerre, l’incipit du Monde inverti (« J’avais atteint l’âge de mille kilomètres ») me revient en mémoire, des mots qui m’avaient amené à reconsidérer les notions d’espace et de temps. Je crois que c’était Sylvie qui m’avait fait découvrir Priest. Puis, surprise : les souvenirs très précis du vrombissement des avions, du visage angoissé de sa mère ou du lieu exigu sous l’escalier où ils s’étaient protégés n’étaient que des fabrications de son esprit : Priest n’avait pu connaître les bombardements des grandes villes par l’aviation allemande durant la Deuxième guerre mondiale car il n’est né qu’en 1943 et vivait en banlieue de Manchester, au nord-ouest de l’Angleterre, loin du lieu où les bombes étaient tombées, et ces bombardements avaient cessé au printemps 1941. Introduite par cet exemple de faux souvenir, « Reality, Memory and Doubt », la conférence de Priest se poursuit, pleine de réflexions intéressantes sur l’imaginaire, les jeux sur les points de vue. Je comprends mieux comment l’auteur du Prestige a construit son roman et peint avec un tel brio l’histoire de la rivalité entre les deux prestidigitateurs Alfred Borden et Rupert Angier.

Première table ronde : « De l’empire britannique à l’imperium galactique ? »

Intervenants : Peter Hamilton, Alastair Reynolds et Sara Doke ; modérateur : Anudar Bruseis. L’empire galactique est une constante du genre space opera. Des parallèles entre la Grande-Bretagne, du temps où elle était un empire sur lequel ne se couchait jamais le soleil, et un éventuel empire galactique ?

Points de vue et visions optimistes ou pessimistes s’enchaînent.

Sara (dont j’apprécie le travail de traduction des œuvres de Paolo Bacigalupi, un de mes coups de cœur de ces dernières années) sursaute aux maladresses de Stéphane : le cycle « culturel » (sic) de Ian Banks au lieu du cycle de la Culture ou le « guide pour auto-stoppeur de la galaxie » au lieu du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Un empire, ou au moins une structure fédératrice de nations, nécessite un partage de valeurs communes... mais comment tenir compte des spécificités des minorités ? Ce questionnement me renvoie aux réflexions qui avaient longtemps trotté dans ma tête à la suite de la lecture de la Notion de génocide nécessaire de Thomas Day, au milieu des années 2000. Question toujours d’actualité, en témoigne la récente victoire de l’Ukrainienne Jamala à l’Eurovision et sa chanson évoquant le drame de la population tatare de Crimée en 1944, et faisant évidemment écho au conflit toujours présent entre l’Ukraine et la Russie...

Deuxième table ronde de l’après-midi sur un sujet apparemment plus léger : « Jamais sans ma serviette, l’humour dans la science-fiction britannique » avec comme intervenants les auteurs Catherine Dufour et Jean-Claude Dunyach ainsi que Nicolas Botti (promoteur de l’œuvre de Douglas Adams en France), et comme modérateur François « Le-Fossoyeur-de-films » Theurel.

Jean-Claude Dunyach cabotine un peu, Catherine Dufour parle des Annales du Disque-monde de Terry Pratchett, Nicolas Botti parle de H2G2, et avec Sylvie Lainé assise à mes côtés, nous échangeons quelques bons mots.

Pour Jean-Claude Dunyach, l’humour anglais est issu d’une élite (les humoristes ayant fait leurs classes dans les universités de Cambridge ou d’Oxford), ce qui fait que les humoristes sont mieux acceptés par la classe dirigeante qu’en France, c’est aussi un humour qui joue sur l’autodérision et qui n’a pas de limite (il illustre ses propos notamment par la série télévisée Black Mirror et son épisode pilote The National Anthem) ; Nicolas Botti évoque aussi un humour plus trash et plus populaire apparu à la suite des années Thatcher ; Catherine Dufour raconte comment les Monty Python et leur Vie de Brian ont forgé sa conscience politique et lui ont fait comprendre l’inanité de certaines formes de militantisme.

L’humour anglais passe-t-il en françaisa ? Nicolas Botti en veut à Jean Bonnefoy d’avoir mis dans ses traductions des jeux de mots graveleux qui n’étaient pas présents dans le texte originel de Douglas Adams, Catherine Dufour au contraire défend l’idée que le travail de traduction est une œuvre de création et cite, en plus de Poe traduit par Baudelaire, l’exemple, chez Pratchett, d’un elfe ressemblant à s’y méprendre à un chanteur rock ’n’ roll bien connu : he looks Elvish (pour « il avait l’air elfique/Elvis ») et qui, en français, avait été traduit par quelque chose comme « il avait l’air presque laid ».

Références de livres, de films et de séries télévisées s’enchaînent et terminent sur la façon dont l’humour britannique a imprégné la culture française...

Je ressors de cette table ronde un peu assommé. L’absurde et l’humour anglais ont quelque chose de désespéré. Il est presque 18h00... Je me sens soudain très seul. Les personnes que je voulais voir sont parties ou occupées. Tant pis, je n’aurais pas de dédicace. Tant pis, je n’aurais pas eu l’occasion de saluer des personnes que je n’ai plus vues depuis des années et avec lesquelles je ne suis plus lié qu’à travers le faible lien des réseaux sociaux virtuels. Morose, je ne me sens plus trop faisant partie de cet univers. Je rallume mon téléphone. Ma femme a essayé de me joindre. Mes enfants s’amusent à l’aire de jeux. Je prends le tramway pour les rejoindre... et retrouver une vie normale.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=529

En mars 2012 s’était dĂ©roulĂ© Ă Lyon le sommet europĂ©en de robotique « InnoRobo ». Mon intĂ©rĂŞt pour l’intelligence artificielle (l’IA) et la robotique ne date pas d’hier : tout jeune adolescent, j’étais dĂ©jĂ fascinĂ© par les œuvres de science-fiction Ă©voquant des crĂ©atures artificielles, qu’il s’agĂ®t de grosses machines avec de simples boutons lumineux clignotants – comme le « Colossus » du film le Cerveau d’acier de Joseph Sargent sorti en 1970 (et adaptĂ© du roman Colossus de Dennis Feltham Jones) –, de robots vaguement humanoĂŻdes – comme « Robby » de la Planète interdite de Fred McLeod Wilcox en 1956 –, ou que les machines fussent si semblables aux ĂŞtres humains que seuls des tests très poussĂ©s permettaient de les distinguer de nous – comme les « rĂ©plicants » dans Blade Runner de Ridley Scott sorti en 1982 (adaptĂ© des AndroĂŻdes rĂŞvent-ils de moutons Ă©lectriques ? de Philip K. Dick).

J’éprouvais dĂ©jĂ pour les crĂ©atures artificielles une rĂ©elle fascination, un mĂ©lange curieux d’admiration et de crainte, que je dois Ă la tradition judĂ©o-chrĂ©tienne et Ă l’hĂ©ritage culturel grĂ©co-romain qui m’ont façonnĂ©. Or c’est peu dire que la Bible n’est pas tendre avec ceux qui se permettent de rĂ©aliser des crĂ©ations qui nous ressemblent, car cet art est rĂ©servĂ© Ă Dieu seul : « Dieu crĂ©a l’homme Ă son image, il le crĂ©a Ă l’image de Dieu, il crĂ©a l’homme et la femme. » (Genèse 1:26). L’Ancien Testament est bourrĂ© d’interdits sur la rĂ©alisation de crĂ©ations nous ressemblant : « Tu ne te feras point d’image taillĂ©e, ni de reprĂ©sentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre » (Exode 20:4, mais on retrouve des propos similaires aussi en LĂ©vitique 26:1, en DeutĂ©ronome 4:25 ou 5:8, etc.). À ce propos, je devrais aussi m’interroger pour mon attrait pour les arts plastiques, et en particulier pour la sculpture et le modelage de l’argile... Dans la mythologie grecque, le destin est tragique pour l’être lĂ©gendaire qui aurait Ă©tĂ© Ă l’origine de l’humanitĂ©, Ă savoir le Titan PromĂ©thĂ©e. Après avoir crĂ©Ă© les hommes Ă partir d’argile et d’eau, il vole le Feu de l’Olympe (symbolisant la connaissance) aux dieux pour en faire don aux hommes, dĂ©clenchant le courroux des dieux qui l’enchaĂ®nèrent Ă un rocher oĂą un aigle venait chaque jour lui dĂ©vorer le foie.

De fait, les histoires de créatures intelligentes se terminent mal, en général, et les créateurs qui osent braver l’interdit sont remis à leurs places de simples mortels le plus souvent de manière très cruelle.

Les premières crĂ©atures appelĂ©es « robots », qui sont plutĂ´t des androĂŻdes, sont celles que l’on retrouve dans la pièce de théâtre R.U.R. de l’auteur tchèque Karel Capek... Je pense que ce n’est pas trop dĂ©florer l’histoire que de dire que, Ă la fin de la pièce, les robots se rĂ©voltent et finissent par anĂ©antir l’humanitĂ©.

Les crĂ©atures artificielles qui ressemblent Ă l’homme, on en retrouve aussi des traces dans la tradition juive avec le Golem, ce « second Adam » d’argile prenant vie par le pouvoir magique du rabbin le Maharal de Prague. En dĂ©truisant le Golem, le rabbin aurait Ă©tĂ© Ă©crasĂ© par la masse de sa crĂ©ature.

Dans Frankenstein ou le PromĂ©thĂ©e moderne, Ă©crit en 1818 par Mary Shelley, la science reprend la place qu’occupait auparavant la magie, et on sent dans ce texte que l’arrivĂ©e de l’électricitĂ© permettait d’imaginer toute forme de pouvoirs, dont celui de donner vie Ă une crĂ©ature composĂ©e de parties de corps humains dĂ©cĂ©dĂ©s. LĂ encore, le rĂ©cit se termine par la mort du crĂ©ateur (qui traquait sa crĂ©ature qui ne faisait que semer la dĂ©solation autour d’elle), et l’horreur inspirĂ©e par cette histoire Ă©tait telle qu’une confusion a fini par s’établir entre la crĂ©ature et le crĂ©ateur, « Frankenstein » dĂ©signant pour la plupart des gens le monstre au lieu du scientifique qui Ă©tait parvenu Ă crĂ©er une telle abomination.

Au moment où l’homme mettait le pied sur la Lune, Stanley Kubrick sortait son film 2001, l’Odyssée de l’espace (au scénario inspiré de nouvelles écrites par Arthur C. Clarke). Le vaisseau spatial était assisté par une intelligence artificielle appelée HAL 9000. Les astronautes, comprenant que l’IA était en train de dérailler, avaient décidé de la désactiver... mais celle-ci, ayant pu lire leurs intensions sur les lèvres, avait essayé de les supprimer.

On peut noter que la seule manifestation de HAL, outre sa voix et son contrĂ´le du vaisseau spatial, est son œil rouge, nĂ©cessairement menaçant, comme l’est celui du robot Terminator quand il est dĂ©barrassĂ© de son enveloppe humaine.

Dans la saga des films Terminator, dont le premier volet avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par James Cameron en 1984, le concept est toujours le mĂŞme – des mĂ©chants robots viennent pour dĂ©truire l’humanitĂ© et il ne reste qu’une poignĂ©e d’humains pour lutter contre les machines – mais l’histoire se complique par des voyages dans le temps pour revenir dans le passĂ© afin de changer l’issue de cette bataille. Suivant les Ă©pisodes, le Terminator venait du futur soit pour tuer le leader de la rĂ©volution, soit pour le protĂ©ger.

Dans les annĂ©es 1970 et 1980, mĂŞme si on rencontrait en Occident des robots moins mĂ©chants (comme « R2D2 » et « C6PO » de la saga la Guerre des Ă©toiles), c’était surtout les influences orientales (oĂą le robot est vu plutĂ´t comme un compagnon que comme une crĂ©ature soumise Ă un maĂ®tre) qui vinrent changer le regard que nous portions sur les crĂ©atures artificielles, comme Astro le petit robot (Astroboy dans sa version originale japonaise) ou « Nono » de la sĂ©rie tĂ©lĂ©visĂ©e d’animation franco-nippone Ulysse 31.

On commençait Ă faire apparaĂ®tre des robots plus gentils Ă partir du moment oĂą ces derniers devenaient plus « humains », ou en tout cas quand ils perdaient un peu de leur rationalitĂ© initiale au profit de l’émotion. On trouvait ainsi « Johnny 5 », dans Short Circuit de John Badham, sorti en 1986, qui est un exemple intĂ©ressant de recyclage de la crĂ©ature de Frankenstein. C’est Ă nouveau l’électricitĂ© qui provoque la vie en changeant un robot militaire et en lui donnant des capacitĂ©s Ă©motionnelles que l’on ne retrouve pas chez les artefacts ordinaires. Le robot est considĂ©rĂ© comme Ă©tant un humain parce qu’il est capable d’avoir de la sensibilitĂ© et de l’humour.

Bien plus tard, il y eu aussi « Andrew », le robot domestique de l’Homme bicentenaire de Chris Columbus, sorti en 1999, et adaptĂ© de la nouvelle Ă©ponyme d’Isaac Asimov. Tout au long des deux siècles oĂą se dĂ©roule cette histoire, le robot Ă©volue, il subit des modifications qui le font paraĂ®tre de plus en plus humain, et ce dernier se bat juridiquement pour chercher Ă ĂŞtre reconnu comme un ĂŞtre humain Ă part entière par l’humanitĂ©. Il y parvient au moment oĂą il acquiert enfin une caractĂ©ristique essentielle pour tout ĂŞtre vivant, c’est-Ă -dire la possibilitĂ© de mourir...

C’est d’ailleurs intĂ©ressant de voir que, dans les œuvres de fiction traitant de l’intelligence artificielle, les oppositions de base entre la vie et la mort, le crĂ©ateur et sa crĂ©ature, l’amour et la haine, ou le fait de donner la vie ou de tuer semblent perdre leurs frontières pour se mĂŞler, car on a un peu l’impression qu’une crĂ©ature artificielle ne peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme intelligente que si elle est aussi vivante, et que donc elle a aussi la capacitĂ© Ă mourir. C’est ainsi que Frankenstein finit par se faire tuer par sa crĂ©ature, ou que Tyrell, le crĂ©ateur des rĂ©plicants de Blade Runner, se fait Ă©craser la tĂŞte après un baiser de la mort donnĂ© par une de ses crĂ©atures qui souhaitait l’obliger Ă modifier son caractère gĂ©nĂ©tique afin de prolonger sa durĂ©e de vie...

Ces jeux curieux entre la vie et la mort, la crĂ©ature et son crĂ©ateur, le fait de donner la vie et de tuer se retrouvent chez ce mĂŞme rĂ©alisateur qu’est Ridley Scott dans d’autres œuvres cinĂ©matographiques. DĂ©jĂ , dans le premier Alien sorti en 1979, on rencontre, en plus d’une intelligence artificielle assez basique chargĂ©e de piloter le vaisseau spatial et appelĂ©e « Maman », un androĂŻde cachĂ© parmi les humains appelĂ© « Ash ». Sans vouloir interprĂ©ter tout de façon freudienne, il est difficile de manquer dans ce film les jeux multiples sur la reproduction et la sexualitĂ©, avec une certaine obsession pour l’orifice buccal : les ĂŞtres humains sont contaminĂ©s par les aliens qui leur pondent un fœtus de crĂ©ature dans la bouche, les aliens sont pourvus d’une tĂŞte phalloĂŻde ainsi que d’une deuxième bouche rĂ©tractile dans leur bouche, l’androĂŻde Ash cherche Ă Ă©touffer Ripley en lui introduisant un magazine dans la bouche en une parodie de scène de fellation, les androĂŻdes sont des machines dont les circuits sont alimentĂ©s par un liquide blanc et gluant...

On dirait vraiment que ces idĂ©es hantent le rĂ©alisateur amĂ©ricain car dans Prometheus, son dernier film en date, ces obsessions sur les modes de reproduction et sur l’artificiel sont encore plus criantes : si les machines androĂŻdes sont des crĂ©ations des humains, nous, les ĂŞtres humains, serions les crĂ©ations d’une espèce extra-terrestre appelĂ©e les « IngĂ©nieurs » ; l’origine de la vie sur Terre serait due au sacrifice d’un IngĂ©nieur qui aurait mĂŞlĂ© l’ADN de son organisme Ă l’eau Ă travers l’action de nanorobots ; ces mĂŞmes nanorobots seraient capables de contaminer un ĂŞtre humain pour le transformer en crĂ©ature zombiesque parvenant Ă fĂ©conder une femme stĂ©rile ; un IngĂ©nieur sorti de son hibernation cherchera Ă dĂ©truire les humains que son espèce est parvenue Ă crĂ©er... Cette fois-ci, les monstrueuses crĂ©atures, ce sont nous, et nos crĂ©ateurs cherchent Ă nous dĂ©truire comme avait tentĂ© de le faire le Docteur Frankenstein.

Sans dresser une liste exhaustive des œuvres de fiction (cinĂ©matographiques) oĂą sont prĂ©sentĂ©es des intelligences artificielles et leurs incarnations sous forme de robot (j’aurais pu parler d’I, Robot d’Alex Proyas qui est sorti en 2004 ou d’A.I. de Steven Spielberg qui est sorti en 2001), je crois que l’une des visions les plus rĂ©alistes mais nĂ©anmoins tordues qui soient sur les liens entre la nature et l’artificiel, le modèle et sa copie, se rencontrent dans le du film de science-fiction franco-espagnol Eva rĂ©alisĂ© par Kike MaĂllo et sorti en 2011 oĂą se mĂŞlent les sentiments humains d’amour, de jalousie et de haine dans un monde de petits gĂ©nies de l’intelligence artificielle et de la robotique.

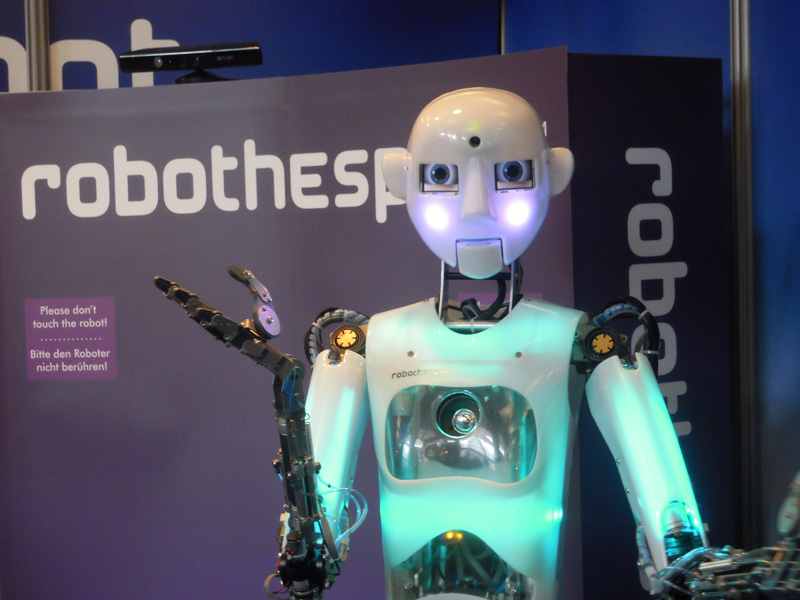

Enfin, pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là . Les robots que j’ai croisés au mois de mars de cette année sont plein de potentialités en terme de capteurs et de capacités d’action mais, à mon sens, ils sont encore loin d’être dotés de programmes pouvant leur donner un semblant de comportement intelligent...

« Nao » d’Aldebaran Robotics

« Reeti » de Robopec

« RoboThespian » de Engineered Arts Limited

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=520

Ce n’est que des mois plus tard que j’avais compris de quoi et de qui il s’agissait, dans le fauteuil d’une salle de cinéma, en visionnant un film que je n’étais allé voir que parce que j’avais gagné une place à un jeu concours. C’était Contre-enquête, un très sombre film policier avec le tout nouvellement oscarisé Jean Dujardin, méconnaissable par le port d’une barbe brune qui masquait ses mimiques si caractéristiques. Qui aurait pu prédire que le clown des Nous C Nous, le beauf d’Un gars, une fille ou la caricature de Brice de Nice ou d’OSS 117 remporterait la consécration suprême à Hollywood ?

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=516

Dans la version de 1968, quatre astronautes quittent la Terre en 1972 pour un voyage d’exploration spatiale et arrivent sur une planète inconnue 20 siècles plus tard. Sur cette planète, les ĂŞtres humains sont dĂ©nuĂ©s de parole et de raison et les grands singes (des primates non humains) en sont les maĂ®tres. Sur les quatre voyageurs, un premier (la seule femme de l’équipage) meurt durant le voyage Ă cause d’un problème dans le système d’hibernation, un deuxième est tuĂ© Ă l’occasion d’un safari (organisĂ© par des gorilles) et un troisième est lobotomisĂ© par une Ă©quipe de savants chimpanzĂ©s. Le colonel George Taylor, le seul rescapĂ©, guĂ©rit d’une blessure Ă la gorge qui l’avait rendu temporairement muet, attire l’attention de Zira (une guenon scientifique) qui l’aide Ă s’échapper, puis dĂ©couvre au milieu de fouilles archĂ©ologiques la preuve que l’humain pouvait parler autrefois sur cette planète (avec une poupĂ©e humaine qui dit : « Maman ! »). Le film se termine lorsque Taylor, fuyant les singes avec une indigène nommĂ©e Nova dans la « zone interdite », dĂ©couvre avec stupeur les restes de la Statue de la LibertĂ©, comprenant ainsi que cette planète est la Terre et que les humains se sont autodĂ©truits avec la bombe atomique...

(En aparté, l’astronaute Taylor aurait pu s’en douter un peu : les singes parlaient le même anglais que lui et utilisaient le même système d’écriture ! Par contre, ils ne maîtrisaient ni l’électricité ni les machines à vapeur, la seule force motrice étant issue d’espèces domestiquées telles que le cheval... ou l’homme.)

Contrairement au roman de Boulle, dans le film de Schaffner, les Ă©vĂ©nements se dĂ©roulent sur une planète qui est la nĂ´tre (mĂŞme si on ne le sait qu’à la fin du film, dĂ©solĂ© de spoiler) après une Ă©volution de deux mille ans. Dans le roman de Boulle, la « planète des singes » est bien diffĂ©rente de la Terre... mais lors du retour sur sa planète d’origine, le seul astronaute terrien rescapĂ© dĂ©couvre que les singes sont aussi parvenus Ă dominer notre planète.

Dans un cas comme dans l’autre, je m’étais interrogĂ© sur la manière dont cette sorte d’évolution Ă l’envers aurait Ă©tĂ© possible puisque, en scientifique adepte de la thĂ©orie de l’évolution, j’ai toujours considĂ©rĂ© ceux de mon espèce comme des lointains cousins des grands singes. Dans les films suivants de la saga aux scĂ©narios Ă©crits principalement par Paul Dehn (qui est aussi scĂ©nariste de quelques aventures cinĂ©matographiques de James Bond), que sont le Secret de la planète des singes de Ted Post sorti en 1970, les ÉvadĂ©s de la planète des singes de Don Taylor sorti en 1971, la ConquĂŞte de la planète des singes de J. Lee Thompson sorti en 1972 ou la Bataille de la planète des singes de J. Lee Thompson sorti en 1973 et rescĂ©narisĂ© par Joyce Hooper Corrington et John William Corrington, l’idĂ©e mise en avant est qu’une guerre nuclĂ©aire aurait ravagĂ© la Terre, dĂ©truisant l’essentiel de la population humaine, les survivants Ă©tant soit des humains dĂ©pourvus d’intelligence et de langage et vivant dans la nature, soit des mutants tĂ©lĂ©pathes adorateurs de la bombe automique et vivant terrĂ©s dans les dĂ©combres du mĂ©tro. Une telle explication Ă©tait plausible pour l’époque, on Ă©tait alors en pleine guerre froide et on vivait au sein de l’équilibre de la terreur formĂ© par les blocs de l’Ouest et de l’Est tous deux dĂ©tenteurs de l’arme atomique. NĂ©anmoins cette idĂ©e de cataclysme nuclĂ©aire qui aurait permis, d’une part, de dĂ©truire presque entièrement une espèce (les humains) et permettre Ă une autre de les supplanter (bon, OK : ça s’est dĂ©jĂ vu, les mammifères ont dominĂ© la Terre après la disparition des dinosaures), d’autre part, d’apporter des mutations rapides et bĂ©nĂ©fiques majeures Ă des espèces (les singes pouvant parler, les humains devenant tĂ©lĂ©pathes), et mĂŞme de crĂ©er des failles spatio-temporelles (permettant Ă trois singes Ă©voluĂ©s du futur de revenir dans le passĂ© — c.-Ă -d. notre prĂ©sent — et ainsi de laisser la possibilitĂ© Ă CĂ©sar, le fils du couple de chimpanzĂ©s, d’amener les singes domestiques Ă se rĂ©volter et battre les humains). Mouais, pas très convaincant...

Dans le film de 2001 rĂ©alisĂ© par Tim Burton, avec un scĂ©nario Ă©crit par William Broyles Jr., Lawrence Konner et Mark Rosenthal, la suprĂ©matie des singes sur la planète Ashlar serait liĂ©e Ă une sorte de « contamination » de cette planète par des singes intelligents et agressifs rescapĂ©s du crash d’une station spatiale terrienne. LĂ encore, j’avais du mal Ă accepter une telle justification.

La Planète des singes : Les Origines remet au goĂ»t du jour les idĂ©es science-fictives des versions prĂ©cĂ©dentes. DĂ©jĂ , Rupert Wyatt, le rĂ©alisateur, est un Britannique nĂ© en 1972, c.-Ă -d. pendant la sortie des films de la saga de la Planète des singes. Des idĂ©es telles qu’une destruction globale par une catastrophe nuclĂ©aire militaire, nous n’y croyons plus tellement depuis le dĂ©clin de l’Union soviĂ©tique. Et au niveau des catastrophes nuclĂ©aires civiles, Tchernobyl ou Fukushima ont provoquĂ© des dĂ©veloppements de cancers mais pas de mutations « positives » amenant Ă des superpouvoirs Ă la manière des X-Men. Nous ne croyons plus trop non plus Ă l’exploration spatiale (un vol spatial habitĂ© vers Mars semble dĂ©jĂ le bout du monde), et encore moins aux voyages dans le temps. Et puis, il y a eu les annĂ©es SIDA, la brebis Dolly, le projet sĂ©quençage de l’ADN humain... Du coup, les idĂ©es en vogue sont plutĂ´t Ă puiser du cĂ´tĂ© du domaine mĂ©dical et des sciences cognitives, avec des attentes fortes dans les retombĂ©es des travaux menĂ©s en gĂ©nie gĂ©nĂ©tique, en virologie et dans la recherche destinĂ©e Ă lutter contre les maladies neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives.

Prenez ces ingrĂ©dients, mĂ©langez le tout et secouez bien et vous obtiendrez un cocktail assez cohĂ©rent comme base du film La Planète des singes : Les Origines sorti en salle cet Ă©tĂ© 2011. Le rĂ©sultat est un divertissement vraiment plaisant et assez bien ficelĂ©, les singes sont bien plus rĂ©alistes que ceux obtenus par les acteurs grimĂ©s dans les versions des annĂ©es 1968 Ă 1973, ou mĂŞme que la version de 2001. On se laisse assez facilement emporter par l’histoire, les personnages et les effets spĂ©ciaux, et on s’amusera des clins d’œil multiples aux anciennes versions.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=512

Le Club des 27 regroupe tout un ensemble de musiciens de rock et du blues décédés à l’âge de 27 ans. Pourquoi tant de célébrités de la musique sont-elles mortes à cet âge ? En 1978 (déjà !), Serge Gainsbourg s’interrogeait sur la disparition précoce des pop-stars des Sixties à travers une chanson interprétée par Jane Birkin dans une sinistre énumération : Brian Jones, Jim Morrison, Eddy Cochran, Buddy Holly, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin... Même si Cochran, Holly et Redding ne font pas partie du Club des 27, étant morts pour certains encore plus jeunes dans des accidents de taxi ou d’avion, on pourra s’étonner du nombre d’overdoses, d’accidents liés à la prise d’alcool et médicaments ou de suicides de ces musiciens à l’âge de 27 ans...

Je ne connaissais pas bien ces musiciens — Ă©tant nĂ© après leurs morts — mais il m’aurait Ă©tĂ© difficile de passer Ă cĂ´tĂ© de l’interprĂ©tation Ă la guitare Ă©lectrique de l’hymne amĂ©ricain par le Voodoo Child ou d’ignorer un groupe comme les Rolling Stones alors que je ne savais pas que Brian Jones en avait Ă©tĂ© le membre fondateur. Quant Ă Jim Morrison et les Doors, leur chanson The End illustrait l’Apocalypse Now de Francis Ford Coppola (1979) et le groupe Ă©tait un peu revenu Ă la mode au dĂ©but des annĂ©es 90’ avec le film d’Oliver Stone.

Mais pourquoi 27 ? Je m’étais un jour amusé avec les fonctions de dates d’un tableur, et j’avais remarqué que cette année était celle des 10 000 jours de vie d’un individu. En considérant une période de plus ou moins 10 %, cela donne une période infernale comprise entre 24 ans (9000 jours) et 30 ans (11000 jours) où on retrouve de nombreuses célébrités tuées dans des processus d’auto-destruction, qu’elles soient du monde de la musique ou du cinéma :

- l’acteur James Dean, né le 08/02/1931 et mort le 30/09/1955 dans un accident de voiture, soit à exactement 9000 jours de vie ;

- Brian Jones, né le 28/02/1942 et mort noyé le 03/07/1969 dans sa piscine, après avoir abusé des amphétamines et de l’alcool, soit à 9987 jours de vie ;

- Jimi Hendrix, né le 27/11/1942 et mort le 28/09/1970 après d’être étouffé dans son vomi à la suite d’un abus de barbituriques et d’alcool, soit à 10167 jours de vie ;

- Janis Joplin, née le 19/01/1943 et morte le 04/10/1970 des suites d’une surdose d’héroïne, soit à 10120 jours de vie ;

- Jim Morrison, né le 08/12/1943 et retrouvé mort dans la baignoire d’un appartement parisien le 03/07/1971, soit à 10069 jours de vie ;

- plus près de nous, Kurt Cobain, le chanteur et guitariste du groupe de grunge Nirvana, né le 20/02/1967 et mort le 05/04/1994 d’un suicide par balle, soit à 9906 jours de vie;

- l’acteur australien Heath Ledger, le touchant interprète du cowboy gay du Secret de Brokeback Mountain et le terrible Joker du Dark Knight : Le Chevalier noir, né le 04/04/1979 et mort le 22/01/2008 des suites d’une intoxication aiguë due aux effets combinés de divers médicaments, soit à 10520 jours de vie ;

- enfin, la chanteuse Amy Winehouse, née le 14/09/1983 et morte le 17/08/2011, soit à 10199 jours de vie.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=511

Ces derniers temps, j’ai volontairement réduit le rythme de mise à jour de mon blogue afin que cet anniversaire tombe très précisément à l’occasion de l’article numéro 500. Plutôt qu’un nouveau bilan de l’année écoulée, ou une réflexion sur l’intérêt de tenir un blogue sur mon site, je préfère parler de deux petits événements récents qui m’ont fait sentir de manière assez frappante le passage du temps...

La semaine dernière, avec le « Capitaine » AndrĂ©-François, je me suis rendu Ă la Marquise, une pĂ©niche amarrĂ©e sur les quais du RhĂ´ne, pour assister au concert du groupe stĂ©phanois French Kitch. Premier coup de poing dans la face de Monsieur-le-Temps-qui-passe : le batteur de ce groupe de rock est Alain, le fils de Jean-Jacques Girardot, mon ami et collègue, mais aussi l’auteur de science-fiction avec qui j’avais Ă©crit « Quand s’envoleront ma vie et ma conscience... », mon premier texte publiĂ© professionnellement (il y a... près de huit ans, lĂ encore). Les premières fois oĂą j’avais croisĂ© Jean-Jacques furent notamment les Conventions de Science-Fiction Française, et ce dernier venait accompagnĂ© d’un garçonnet, un drĂ´le de lutin blond qui faisait chuter la moyenne d’âge des personnes prĂ©sentes aux conventions SFF, lieux de rassemblement des grands enfants que sont souvent les amateurs du genre. Le lutin avait bien grandi, et ce soir-lĂ Ă la Marquise, j’ai pu voir qu’il se dĂ©pensait avec une belle Ă©nergie pour rythmer de la musique qui fait du bruit. Deuxième coup de poing : la musique jouĂ©e par les groupes actuels est un revival des annĂ©es 1980, c’est-Ă -dire de « mes » annĂ©es, de la musique que j’écoutais en tant qu’adolescent. Ben mince alors, moi qui avais du mal Ă comprendre que des amis un peu plus âgĂ©s ne juraient que par la musique des annĂ©es 1960 ou 1970, voilĂ que je me trouvais face Ă des gamins, enfin des tout jeunes adultes, qui ont pour influence Cure ou TĂ©lĂ©phone...

Enfin, avant-hier, en prenant le train pour rentrer Ă Lyon, j’ai vu un vieux monsieur aux cheveux gris qui ne m’était pas inconnu. Celui-ci, voyant mon regard un peu insistant, m’a aussi regardĂ©. À son air, sans beaucoup entrer dans le jeu des mĂ©ta-reprĂ©sentations, j’ai compris qu’il avait compris qu’il Ă©tait reconnu comme familier, sans pour autant ĂŞtre identifiĂ©. Je l’ai donc croisĂ©, hĂ©sitant un peu avant de passer sans oser le saluer, me trouvant trop gĂŞnĂ© de ne pas pouvoir lui donner un nom. Ce n’est que dans le train que je me suis souvenu de qui il s’agissait : Jean-Claude Bourret, l’ancien prĂ©sentateur des journaux tĂ©lĂ©visĂ©s de TF1 dans les annĂ©es 1970 et 1980. Ouch ! À nouveau, le temps avait fait son effet : dans mes souvenirs, le journaliste n’avait pas les cheveux gris, mais la dernière fois que j’avais dĂ» voir une image de lui remontait Ă ... une Ă©poque bien lointaine oĂą je vivais encore chez mes parents qui disposaient d’un poste de tĂ©lĂ©vision.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=500

C’est un peu frustrant : je me suis rendu l’été dernier dans ce lieu magique et je n’ai pas eu l’occasion de faire une telle rencontre. J’ai visité des temples hindous, j’ai vu des paysages superbes de rizières en terrasse, mais je n’ai pas connu le choc émotionnel de ces deux personnages de fiction. Par contre, avant d’arriver sur terre, j’avais passé une semaine en croisière où j’ai fait de la plongée sous-marine. Sous l’eau, dans un cadre féérique, je n’ai pas cherché à observer le maximum d’espèces marines qu’il soit possible de voir, je me suis contenté d’évoluer, tout simplement, dans cet autre univers, avec l’étrange impression de voler, et je pense qu’il s’agit de la sensation la plus proche de ce que peuvent vivre les astronautes, moi qui ai toujours rêvé de voyager d’une étoile à l’autre.

Après tout, un gourou n’est pas nécessaire pour se sentir en harmonie avec le monde et avec soi-même...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=499

Oui, c’est ça, le personnage de Sex and the City joué par Sarah Jessica Parker, la série télévisée (que je n’ai jamais regardée d’ailleurs) (mais dont je suis allé voir la première adaptation du film) (enfin, ma copine de l’époque m’a poussé à aller voir ce film) (ouais, on accepte parfois n’importe quoi quand on est amoureux).

Comment en suis-je venu à me sentir comme l’hystérique new-yorkaise depuis que je suis à Tokyo ?

RĂ©ponse : les chaussures !

Je passe mon sĂ©jour au Pays du Soleil Levant dans un hĂ´tel traditionnel. Par « traditionnel », il faut entendre un petit hĂ´tel, avec salle de bain commune, un jardin ravissant avec un plan d’eau rempli de poissons, etc. Or, quand on entre dans l’hĂ´tel, la première chose Ă faire est se dĂ©chausser pour mettre les chaussons d’intĂ©rieur. Mais attention, pas question d’entrer dans sa chambre avec ! Il faut ĂŞtre pieds nus ou en chaussettes. Et on quand on va aux toilettes, il faut porter les « sandales pour toilettes », et pour pouvoir faire un tour dans le petit jardin, lĂ encore, il faut mettre les sandales appropriĂ©es... Bref, je change de pompes encore plus souvent que Carrie.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=483

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=476

Oui, du cinéma allemand, j’avais une vision des plus limitées...

Cependant, depuis les années 2000, nous avons la possibilité de voir dans les salles de l’Hexagone quelques petits bijoux réalisés outre-Rhin. J’avais été intrigué par Elementarteilchen d’Oskar Roehler (2006), l’adaptation plutôt réussie du roman Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq (1998). J’avais été séduit par Vier Minuten (Quatre Minutes) de Chris Kraus (2006) et son envoûtante musique.

Mais lĂ oĂą les rĂ©alisateurs allemands sont très forts, c’est quand ils se mettent Ă adapter des expĂ©riences comportementales menĂ©es aux États-Unis, notamment :

- Die Welle (La Vague) de Dennis Gansel (2008) qui s’inspire de l’expérience de la Troisième Vague menée par le professeur d’histoire Ron Jones ;

- Das Experiment (L’Expérience) de Oliver Hirschbiegel (2001) qui reprend l’Expérience de Stanford menée par le professeur de psychologie Philip G. Zimbardo au sujet des effets de la situation carcérale avec des étudiants jouant les rôles de gardiens et de prisonniers.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=470

Pas beaucoup de temps pour des mises à jour, mais bon, je vis ces derniers temps avec l’impression curieuse que tout est en train de se casser la figure.

Cela avait commencé par mes problèmes de téléphone, il y a quelques semaines. Un technicien était passé chez moi sans pouvoir arranger quoi que ce soit, mais j’ai retrouvé mon téléphone (et Internet) peu après, comme par magie.

Ensuite, ce fut au tour de mon fournisseur d’accès Internet... des problèmes à répétition.

Puis, un dimanche matin, j’ai cru que mon réfrigérateur m’avait lâché. Plus de lumière, et je n’entendais plus le moteur du frigo. J’ai fait des recherches sur Internet pour voir ce que cela allait me coûter de le remplacer. Quelques heures plus tard, il faisait toujours aussi froid dans mon réfrigérateur et dans mon congélateur : il fonctionnait encore, il n’y avait que la lampe à changer.

Et enfin, comme j’étais assez en retard dans mes travaux professionnels, je travaillais un soir sur mon ordinateur et j’ai décidé de dîner d’un potage à l’indienne, vite fait... Un geste maladroit, un temps de réaction un poil trop lent, et plouf le portable, game over. Bien entendu, mes dernières sauvegardes dataient d’assez longtemps, j’avais perdu des journées de travail ainsi que de nombreux courriers électroniques importants. Argh...

Le lendemain, après avoir compris que la machine ne redémarrerait plus jamais malgré une nuit au sec, je l’ai apportée auprès de réparateurs dans l’espoir de sauver le disque dur, et, après avoir regardé ce que je pouvais récupérer comme données sur mes autres ordinateurs, je m’en suis acheté un nouveau, un ultra-portable premier prix... qui, tout en étant bien plus performant, faisait presque la moitié du prix de l’ancien alors que je ne l’avais acheté que depuis un an et demi.

Quelques jours plus tard, je me suis changĂ© les idĂ©es en allant Ă un concert avec le Capitaine, mĂŞme si, contrairement Ă lui, j’ai clairement prĂ©fĂ©rĂ© Mahler et l’attaque de sa sixième symphonie Ă l’œuvre de Messiaen.

Mon amour de la musique classique m’a aussi poussé à voir le film le Concert quelques jours plus tard que j’ai trouvé très beau, très drôle et très touchant, et réalisé et interprété avec beaucoup de finesse.

Oui, mon monde s’écroule, mais en musique. Du coup, je pense que je vais aller voir le film catastrophe 2012 rien que pour la bande originale...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=460

Arthur C. Clarke (1917—2008)

Tout d’abord, le film repose sur la nouvelle Button, Button de Richard Matheson (Le journal d’un monstre, Je suis une lĂ©gende, Échos, etc.), dĂ©jĂ adaptĂ©e Ă la tĂ©lĂ©vision sous la forme d’un Ă©pisode de la Cinquième Dimension ; l’ambiance est terriblement seventies (mĂŞme par le travail sur l’image et la lumière) ; les numĂ©ros d’Amazing et Astounding Stories apparaissent dĂ©jĂ dĂ©fraĂ®chis ; le contexte, avec le monde des chercheurs et ingĂ©nieurs de la NASA au moment du programme Viking, Ă©voque un passĂ© oĂą tout semblait encore possible dans le domaine de la conquĂŞte spatiale... et l’histoire dĂ©bute le 16 dĂ©cembre 1976, jour anniversaire de feu Arthur C. Clarke (ainsi que de ceux de Philip K. Dick et du mien, par la mĂŞme occasion).

Rapidement, le début de l’histoire : Quelques jours avant Noël de l’année 1976, un colis est déposé devant la porte de la maison qu’occupent les Lewis. Dans ce colis se trouve une boîte noire surmontée d’un bouton-poussoir. L’après-midi, un homme arrive pour expliquer le fonctionnement de la boîte aux Lewis : s’ils appuient sur le bouton, une personne qu’ils ne connaissent pas mourra, mais ils recevront un million de dollars. Ils ont vingt-quatre heures pour se décider..

AnnoncĂ© comme cela, on dirait Ă mauvais pitch Ă la M. Night Shyamalan (qui — mais cela ne regarde que moi — n’a pas fait grand chose de bien depuis Sixième sens). Cependant, il n’en est rien car, très vite, ce qui aurait pu n’être qu’une simple histoire fantastique assez fumeuse se transforme en un vĂ©ritable scĂ©nario de science-fiction qui prend autant aux tripes qu’au cortex, avec l’installation d’une pesante ambiance d’inquiĂ©tante Ă©trangetĂ©, et nous retrouvons lĂ l’excellent Richard Kelly de Donnie Darko, regonflĂ© Ă bloc après l’épisode plutĂ´t malheureux de Southland Tales.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=459

t0+ 2 minutes : Je suis arrivé en bas de l’immeuble après avoir dévalé les marches des 5 étages.

t0+ 5 minutes : Je manque de me fouler la cheville à cause d’un renflement dans le trottoir que je n’avais pas vu.

t0+ 7 minutes : Sur la route, une voiture klaxonne. C’est une grosse dĂ©capotable. À son bord, des jeunes portent un drapeau algĂ©rien.

t0+ 15 minutes : J’arrive au Pont Lafayette.

t0+ 17 minutes : J’entre dans la Presqu’Île, je plonge dans la foule et m’y noie avec bonheur. Le rythme de mon pas diminue notablement pour prendre celui du flot grouillant des humains.

t0+ 18 minutes : Je marche sur le pavé rouge figurant le lieu où a été tué le Président Carnot. Curieux : avant de partir, j’avais visionné JFK d’Oliver Stone. Mais bon, Lyon n’est pas Dallas.

t0+ 19 minutes : Plusieurs personnes font la queue pour avoir une glace. Sensations estivales.

t0+ 22 minutes : Devant l’Opéra, une manifestation pro-Tibet.

t0+ 23 minutes : Place des Terreaux. Des touristes prennent l’Hôtel de Ville, le musée, la place et la fontaine en photo. C’est vrai que Lyon est une belle cité.

t0+ 28 minutes : J’entre dans Temps-Livres et recherche l’ami Marcus Leicht. Pas de chance, il n’est pas là . Je sors de la librairie aux airs de Caverne d’Ali Baba pour fan de bouquins d’occasion.

t0+ 32 minutes : Je passe devant l’église Saint-Nizier, ma favorite.

t0+ 34 minutes : Je prends un pont pour traverser la SaĂ´ne.

t0+ 36 minutes : Je dépasse une femme habillée dans un curieux costume folklorique. Je m’interroge.

t0+ 39 minutes : Vieux Lyon. Place du Change. Tout un ensemble d’animations médiévales, avec habits, jeux et musiques d’époque. L’énigme de la femme en costume n’a duré que 3 minutes.

t0+ 40 minutes : Dans la rue Saint-Jean, je croise un bourreau. Rien ne m’étonne.

t0+ 41 minutes : Je m’engage dans une petite rue pour fuir l’amas de touristes. J’arrive devant la mairie où s’est marié le plus jeune de mes frères. Heureux souvenirs.

t0+ 42 minutes : Je quitte la rue du Bœuf et prends la montĂ©e de la colline de Fourvière.

t0+ 46 minutes : Je dĂ©passe l’auberge de jeunesse. Tout un ensemble de... jeunes – justement – s’y rendent en traĂ®nant des valises sur roulettes.

t0+ 50 minutes : Je passe à côté des théâtres gallo-romains. Plus de 2000 ans d’histoire.

t0+ 56 minutes : J’arrive Ă cĂ´tĂ© de la Basilique Notre-Dame. Vision panoramique. La Tour Part-Dieu domine encore la ville, mais sa petite sœur, la Tour Oxygène Ă©merge bien parmi les autres immeubles. En 2013, un autre projet immobilier devrait dĂ©passer le « Crayon ». Peut-ĂŞtre la fin d’un symbole.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=440

Je suppose que cela est dû aux travaux de raccordement de mon immeuble à la fibre optique, pourtant ces travaux n’auraient dû commencer que dans trois jours.

À quoi cette fibre optique pourrait bien me servir ? J’ai dĂ©jĂ une connexion ADSL qui est tout Ă fait satisfaite. C’est sans doute pour ceux qui souhaitent recevoir la tĂ©lĂ©vision de cette manière, mĂŞme si je pense qu’il y a dĂ©jĂ le câble et la TNT lĂ oĂą j’habite. Qu’importe, je n’ai pas de tĂ©lĂ©vision et n’en veux pas, mais rendez-moi ma ligne tĂ©lĂ©phonique et Internet !

Enfin, cette absence de télé me rappelle une anecdote...

Il y a quelques annĂ©es, je vivais encore Ă Saint-Étienne, et mes coordonnĂ©es se trouvaient dans les pages blanches. J’étais assez frĂ©quemment sollicitĂ© pour participer Ă des sondages, et les dĂ©marcheurs ne manquaient pas pour m’appeler en soirĂ©e afin d’essayer de me pousser Ă la consommation.

Un jour, j’étais tombé sur un vendeur particulièrement tenace qui comptait me vanter les mérites de la télévision par câble et cherchait à me faire prendre un abonnement. Après l’avoir laissé (car je n’avais pas pu en placer une) m’exposer par le menu détail l’avantage qu’il y avait à disposer de toutes ces chaînes, je lui ai dit (ou sans doute redit) que je n’avais pas de poste de télévision.

Cela a dĂ» l’étonner, il s’imaginait que je devais ĂŞtre un extraterrestre, et j’ai senti comme un ton mĂ©prisant dans sa voix lorsqu’il a repris mes mots : « Comment ? Vous n’avez pas la tĂ©lĂ©vision ?! »

Foncièrement agacĂ©, je lui ai alors rĂ©pondu : « Non, je n’ai pas de tĂ©lĂ©vision. Je vais au cinĂ©ma, Ă l’opĂ©ra, aux musĂ©es, j’assiste Ă des expositions... La tĂ©lĂ©vision, c’est un loisir de pauvres... »

Je ne pensais rien de ma dernière réplique, mais elle a eu le don de clouer le bec à l’importun.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=431

Toujours ce matin, au bout de mes deux premières heures de cours, j’ai terminĂ© ma sĂ©ance par un joli lapsus. Au lieu de dire « Nous verrons ceci après la pause », j’ai dit : « (...) après la pub », ce qui a bien fait rire mes Ă©tudiants.

Et pourtant, je n’ai pas de télévision.

Et pourtant, ce n’est que le lundi...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=422

Je m’explique :

- j’ai Ă©tĂ© adoptĂ© par la chienne de ma compagne, une adorable golden retriever, une vieille mĂ©mère qui ne se rend pas compte de son âge... Ainsi, quand elle n’a pas un bobo Ă l’œil, c’est Ă la pa-patte... Alors non, je ne vais pas te renvoyer la ba-balle, cou-couche panier, tu arrĂŞtes de faire la fofolle, Ă la retraite pendant 3 semaines et puis c’est tout ;

- en rentrant d’un week-end chez ma copine, j’ai manqué mon train à cause d’un troupeau de vaches... Des explications ? Pour le moment, mon amie vit en montagne, et quand les fermiers emmènent paître leurs bêtes d’un endroit à l’autre et qu’ils empruntent les seules routes praticables par les voitures, il n’y a qu’à patienter, et tant pis si on arrive trop tard à la gare de la grande ville car le train, lui, n’attend pas ;

- le 8e passager : alors que je tondais les abords d’un chalet au coupe-bordure, j’ai Ă©prouvĂ© une très dĂ©sagrĂ©able sensation Ă l’oreille gauche... Panique, cela faisait « toc toc » contre mon tympan, alors Ă force de secouer la tĂŞte, d’y verser de l’eau, j’ai rĂ©ussi Ă en faire sortir l’araignĂ©e qui y avait trouvĂ© refuge (j’ai de grands conduits auditifs, m’a confirmĂ© le mĂ©decin vu le lendemain) ;

- en allant voir le Capitaine-qui-ne-signale-pas-qu’il-s’en-va-en-week-end de retour chez lui, sa petite chatte n’a pas arrêté de me tourner autour (histoire de dire : il ne faut pas que mon maître me laisse toute seule, raison pour laquelle ce dernier accueillait une autre félidées le soir même)... et en les quittant pour aller à mon rendez-vous, à cette agence logement, afin d’y déposer mon dossier, je me disais que je ne sentais pas très bon... De retour chez moi, j’ai découvert que la féline créature avait projeté sur ma chemise une espèce de liqueur brunâtre et nauséabonde que j’imaginais être l’apanage des seuls putois ou moufettes... Sympa, la bestiole !

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=414

Les chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision canadiennes ont donc interviewĂ© ma belle-sœur, et mon petit frère, armĂ© de son camĂ©scope, a filmĂ© la tĂ©lĂ©vision au moment oĂą son Ă©pouse passait Ă la tĂ©lĂ©. Les vidĂ©os numĂ©riques, il les a mises en place sur Internet de manière Ă ce que toute la famille puisse y accĂ©der...

À sa plus grande surprise, il n’y a eu que moi Ă aller le site, voir ses vidĂ©os et fĂ©liciter sa femme.

Explication : le reste de la famille, ne parlant pas anglais, n’avait rien compris à l’interface permettant de télécharger les vidéos, et quand bien même certains membres de la famille y étaient parvenus, ils ne comprenaient rien aux propos de l’épouse de mon frère et aux retombées de ses découvertes.

Ben ouais : sic transit gloria mundi, la gloire du monde ne passe pas à travers le temps, à travers l’espace, à travers l’océan et à travers la barrière linguistique.

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=404

Demain, je vais prendre l’avion. Direction : le pays du soleil levant. Arrivée : Fukuoka. Objectif : travailler avec un collègue de l’Université de Kyûshû.

Oui, mais bon : quel rapport entre ces deux événements ? Il suffit de s’intéresser à l’histoire et d’apprendre ce que les chercheurs en médecine japonais avaient pratiqué sur des prisonniers occidentaux durant la Seconde Guerre mondiale pour avoir un petit peu les chocottes.

SayĂ´nara !

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=395

À la moitiĂ© du film Impostor de Gary Fleder (inspirĂ© de l’œuvre de Philip K. Dick), je me doutais bien – malgrĂ© la chute Ă rebondissements – de qui Ă©tait le rĂ©el imposteur.

Dans l’improbable Alien vs. Predator de Paul W. S. Anderson, il ne m’a pas fallu plus de 10 minutes pour imaginer quel personnage allait être le survivant.

Et dans la nouvelle PV de Lucas Moreno, au sommaire du numĂ©ro 49 de Bifrost (qui vient juste de paraĂ®tre, un numĂ©ro spĂ©cial Robert Silverberg), dès la quatrième page, au moment oĂą le personnage principal se demande ce que veut dire l’énigmatique inscription « P V », j’avais eu une idĂ©e assez nette de la signification de cet acronyme... et cette hypothèse, dĂ©voilĂ©e 10 pages plus loin, s’est avĂ©rĂ©e ĂŞtre la bonne.

Bref, aucune surprise ! Ou si peu...

Mes connaissances et capacitĂ©s de raisonnement – par dĂ©duction, induction, analogie ou autres – me gâchent de plus en plus le plaisir de la dĂ©couverte et l’émerveillement face Ă la nouveautĂ©.

Merde alors : je suis en train de perdre le regard d’enfant que je portais sur le monde...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=381

Pour les filles, ce sont plutĂ´t les catalogues de fringues. Mais cela revient au mĂŞme.

Et puis, pour les deux sexes, surtout quand ils vivent ensemble et qu’ils veulent ajouter de la matière à leur nid douillet, ce sont les catalogues Ikea (dont l’absurdité est cruellement illustrée dans le film Norway of Life de Jens Lien).

Les catalogues sont donc une sorte de miroir de l’âme, un peu comme s’ils pouvaient correspondre, pour les gens, aux vitrines de ce qui leur font le plus envie.

Je ne me sens pas matérialiste, et pourtant je n’échappe à ce principe. Ce qui me fait baver d’envie depuis qu’il s’est retrouvé dans ma boîte aux lettres, c’est le catalogue d’un marchand de matériel de Beaux-Arts.

Ahhhh... Je découvre plein de nouvelles techniques artistiques, plein de bricoles qui permettrait de faire ceci ou cela... Et en mieux... Des peintures, des outils, des... Plein de... Toute cette potentialité pour donner forme, couleur et matière aux élans de mon imagination...

Ah, non ! Vade retro, catalogus ! Ouais, il faut que je me calme.

Soupir : même dans la création artistique, on ne peut pas partir de rien...

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=380

En ce qui me concerne, j’ai deux doubles vies : une d’enseignant/chercheur qui m’occupe durant une bonne partie de la pĂ©riode diurne des jours ouvrables (et bien souvent davantage) oĂą je suis le « docteur Fab M. », et une autre d’auteur/sculpteur – que j’exerce le reste du temps – sous le pseudonyme de Mister « F. MĂ©reste ».

Parfois, ces deux vies se mĂŞlent. Hier matin, avant de coiffer ma casquette de prof et de passer la journĂ©e Ă participer Ă des jurys de soutenance de stage ou Ă donner des cours, j’étais devant l’ordinateur afin de concevoir l’affiche annonçant la prochaine exposition d’arts plastiques de mes collègues et moi-mĂŞme (cela se passera Ă l’atrium de la Bibliothèque universitaire du site de TrĂ©filerie « Droit, Lettres », Ă Saint-Étienne, du 13 au 28 septembre 2007, voir ici). Et tout Ă l’heure, je vais installer cette expo avant de retourner bosser « pour de vrai » Ă mon labo.

Samedi, cette fois en tant qu’auteur, j’irai à Lyon pour participer au Lyonnacolo, une soirée-débat avec quelques auteurs et animateurs du petit monde science-fictif de France et d’Italie, un événement organisé par les Lyonnes de la SF.

Bref, je n’ai vraiment pas le temps de m’ennuyer...

Enfin, petite nouveautĂ© : j’ai dĂ©cidĂ© de ne plus indiquer directement mon pseudonyme sur les Ă©tiquettes des œuvres plastiques que je vais exposer. DĂ©sormais, seuls seront prĂ©sents le nom de la sculpture, l’URL permettant d’accĂ©der Ă ce site Web et, en guise de signature, le nouvel ambigramme de mon nom d’artiste :

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=347

Tu es Spider-Man

|

Tu es intelligent et plein d’espoir. Tu es un peu superficiel mais tu as de l’influence et le sens des responsabilités.  |

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=299

Toi aussi, trouve ton nom de star du X : prends comme prénom ton deuxième prénom (ou celui de ton parrain, si pas de deuxième prénom), et comme nom de famille le prénom de ton premier animal de compagnie. (Truc entendu dans Quand j’étais chanteur. Je sais : je regarde des films débiles.)

Quand j’étais tout petit (et même moins petit parce que ça vit longtemps, ces bêtes là ), j’avais une tortue de Floride appelée "Sidonie", rapport à la série pour enfants. (Ouais, je sais, Sidonie était une oie et Aglaé une truie, mais une tortue, c’est un peu plus commun comme animal domestique, non ?)

Mais bon, ça le fait, Didier Sidonie, non ?

Et vous, comment vous appelleriez-vous si jamais Marc Dorcel vous sollicitait pour tourner quelques scènes ?

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=309

Samedi, après le retour du club de sport et des courses, cela n’a été que du travail pour le boulot... intéressant, certes, mais j’avais plein d’autres choses prévues et non réalisées, telles que la recherche de nouveaux éditeurs pour mon roman, l’impression de mon manuscrit (plus justement "tapuscrit", de par le fait) et le tour des boutiques d’arts plastiques.

Super fatigué après cette journée studieuse, je n’ai fait qu’un tour sur les sites des copains sur MySpace avant de me coucher très tôt, tant pis pour le festival du cinéma hors frontières et la soirée italienne (deux films dont Romanzo criminale, plus un buffet italien, dommage d’avoir loupé ça).

Mais... dimanche matin, après une bonne nuit de sommeil, j’ai une excellente forme, je digère sans problème le changement d’heure, je fais plein de trucs avant de partir en fin de matinée au cinéma voir les fameux 300 de Snyder (d’une remarquable fidélité par rapport à la BD de Miller, mais pas trop par rappory à l’Histoire), puis je me laisse aller à des nouvelles recettes culinaires (j’avais toujours prévu de préparer des sot-l’y-laisse depuis que j’avais vu le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain de Jeunet au ciné, c’est maintenant chose faite).

Allez, encore un peu de boulot, et je me lance enfin dans la veille technologique pour dénicher l’éditeur de thriller susceptible d’être intéressé par mon bébé, et je fais chauffer l’imprimante !

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=314

Le dernier (Casino Royale) est cependant assez intéressant, avec un agent 007 sombre et en devenir.

Mais si je devais être un acteur ayant interprété l’agent de Sa Gracieuse Majesté, je serais...

Your results:

You are Roger Moore

|

The third actor to play Bond in the movies

was more light-hearted and humorous. At the same time he

was a charismatic ladies man. |

Lien permanent : URL:http://www.mereste.net/weblog.php?num=319